【「脱炭素先行地域選定証」の授与を受けました】

令和7年1月15日、東京都で行われた「脱炭素先行地域選定証授与式」に出席し、小野市長と共に、29の共同提案者代表が浅尾環境大臣から選定証の授与を受けました。

我々マリンエナジーも共同提案者の一員として、2050年カーボンニュートラルに向けて、脱炭素先行地域の取組みを通じてエネルギーの地産地消の仕組みづくりに取り組んでまいります。

リンク先:釜石市が環境省の脱炭素先行地域に選定されました | 釜石市

―Creating the future with Marine Energy -

HOME ≫ 企業活動 ≫

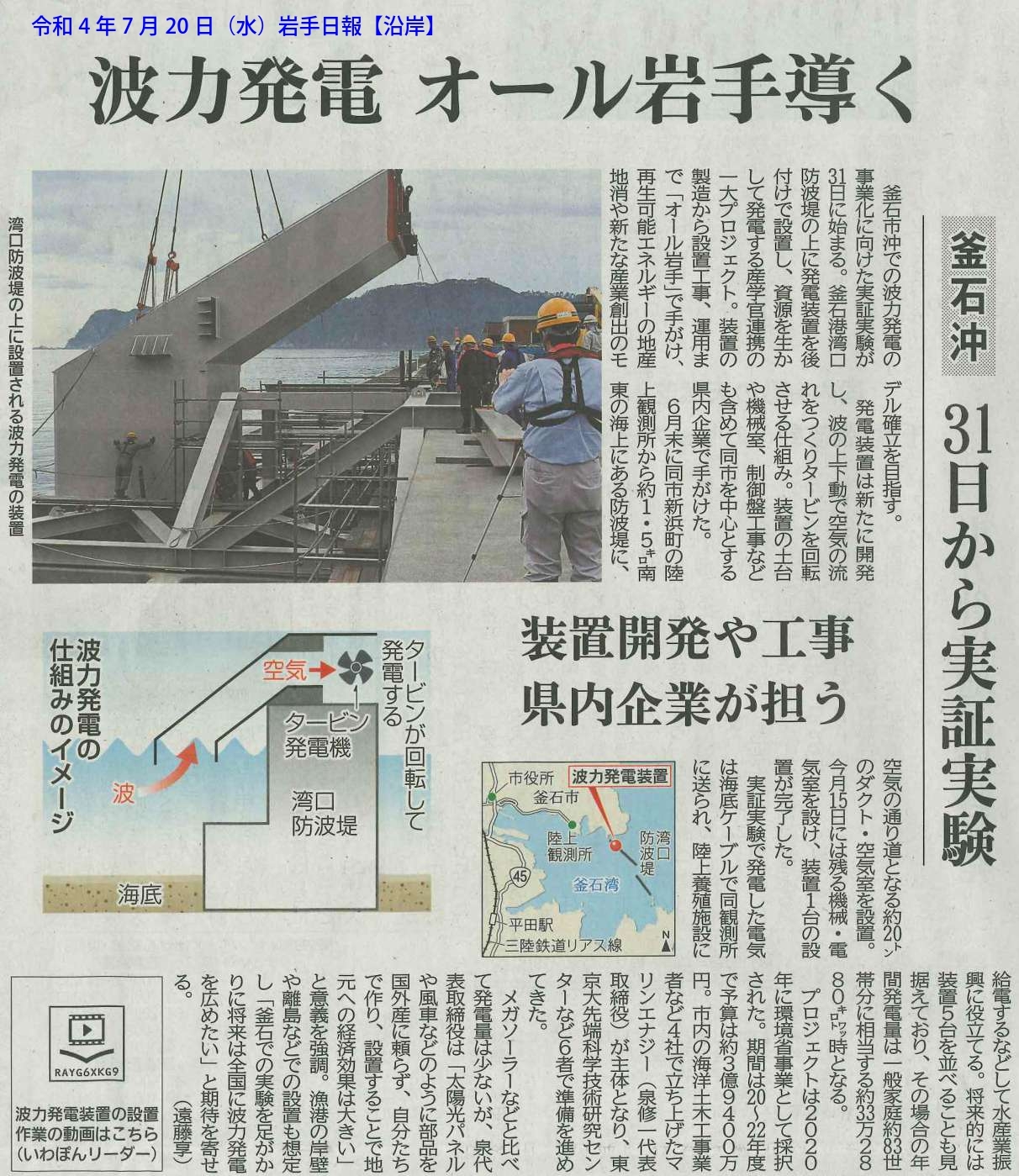

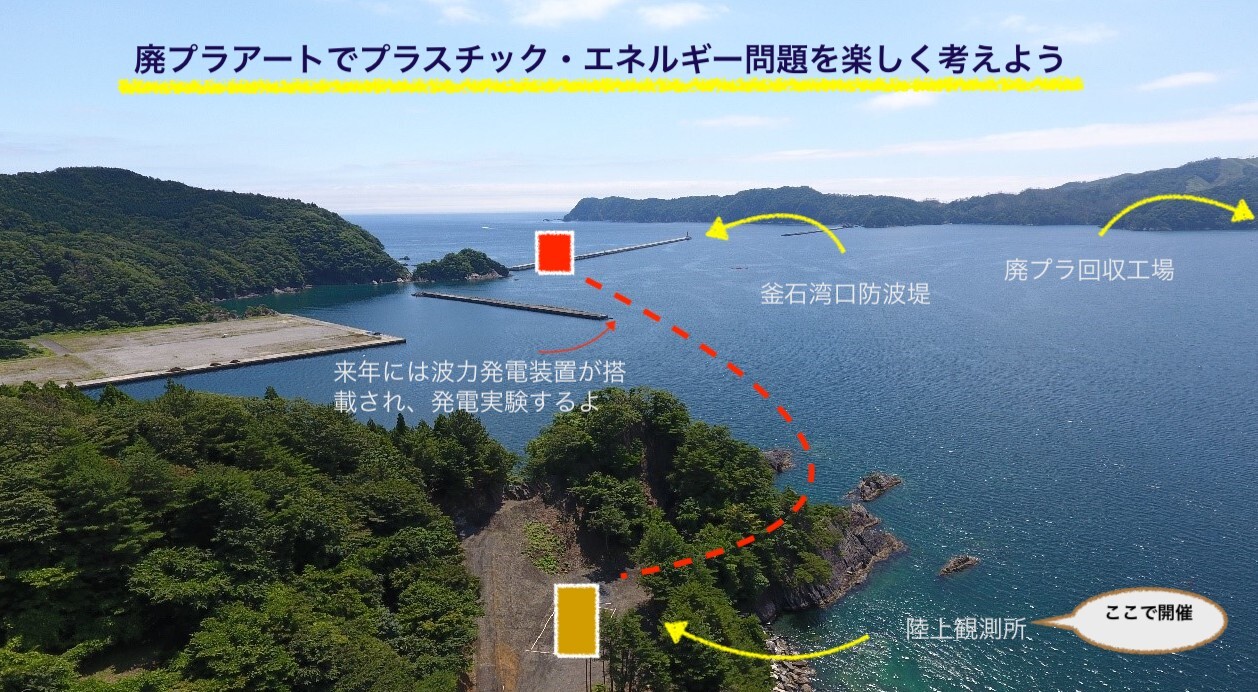

廃プラスチックでアート作品を制作し、環境問題について学ぶワークショップを開催します

株式会社マリンエナジーと釜石青年会議所は、以下の通りワークショップを開催します。

子どもたちに楽しく環境問題に触れて頂けるよう、プログラムを準備していますので、

ふるってご参加ください!

■日時

11月3日(祝・水)10時~12時半

集合は9:50に「及川工務店 駐車場(新浜町1-4-37)」へお願いします。

■対象

釜石・大槌地域の小学校高学年〜高校生

※保護者の方にご同伴いただけます。

※ご兄弟で小学校低学年の方がいる場合はご相談ください。

■定員

12名

※ご同伴者を除く

■内容

〇再生可能エネルギーのこと、プラスチック問題のことをお勉強

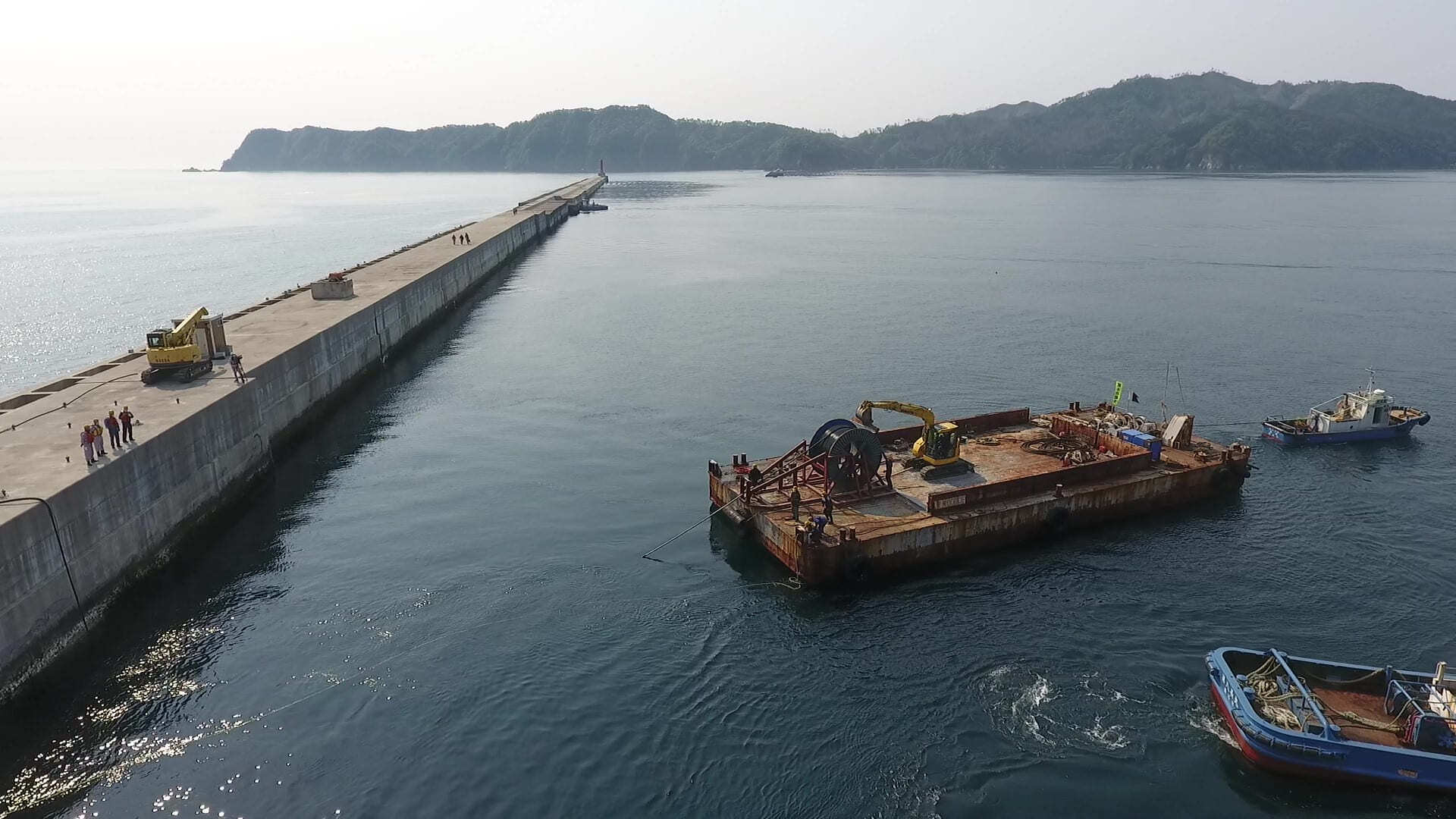

〇さっぱ船で湾口防波堤の見学(天候次第で変更の可能性あり)

〇廃プラスチックを活用しアート作品制作(お持ち帰りもできます♪)

■タイムライン

| 時間 | 内容 |

| 9:50 | 参加者集合@及川工務店駐車場※ |

| 10:00 | 開会 趣旨説明・あいさつ |

| 10:05 | 2チームに分かれて①、②を順番に実施。(20分ずつ) ①再生可能エネルギー、プラスチック問題の座学 ②さっぱ船で湾口防波堤の見学 |

| 10:45 | 再集合 |

| 10:50 | 廃プラスチックを活用しアート作品制作 |

| 12:00 | 制作終了、陸上観測所内に配置 |

| 12:30 | 終了 |

令和3年度 岩手県立釜石高校のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)フィールドワーク受入れを行いました。

【内容】

①釜石・大槌地域産業育成センター 海洋コーディネーター小笠原氏による講義

②海洋エネルギー活用を考えるワークショップ

釜石・大槌地域産業育成センターとともに釜石高校1年生20名を受入れし、海洋エネルギーについて講義を行うとともに、自分たちオリジナルのサーキュラー・エコノミーについて考えるワークショップを実施。

ワークショップでは、4グループワークに分かれてアイディアをまとめてもらいました。

釜石市の資源であるウニを活かそうと考えたものや、そもそも発電所を大きくするビッグビジネスを考えたグループ、さらにはペットボトルのリサイクルとから生み出した洋服を難民へ支援する、というグローバルイシューにアプローチする循環を考えたグループまで。

各チーム、思い思いに素晴らしいアイディアを考えてくれました。

最後に個人ワークとして「脱炭素化社会に向けたマイアクション」を発表。

日々の暮らしでできる電気の節約、自転車を使う、マイボトルを持つ、など、多くの”すぐに実行できる”マイアクションを全員がそれぞれで考え、発表しました。

今回参加の生徒たちは、環境問題に意識を持ち私たちのフィールドワークを選んでくれたようで、とても学習意欲にあふれていました。

このモチベーションがアクションにつながり、しっかり未来の環境改善へ活かされていくよう、弊社でも若年層への意識啓発を継続します。